Weiterhin gehören zu den meisten Tempelkomplexen sogenannte Barkenstationen.

Dies sind Ruheplätze für die Götterbarke bei ihren Prozessionen im Tempelgebäude selbst oder außerhalb der Tempelumwallung.

Diese Gebäude sind Stätten bei denen die Gottheit während einer Prozession ausruhen kann, aber sie haben auch einen nicht zu verachtenden Wert für die Priester, die die nicht gerade leichte Kultbarke während dieser Prozessionen auf ihren Schultern tragen müssen.

Grundsätzlich genügt zu diesem Zweck ein Baldachin oder zeltförmiger Unterstand. Oftmals werden diese Einrichtungen jedoch zu kleinen Heiligtümern ausgebaut. Sie treten in verschiedenen Forman auf.

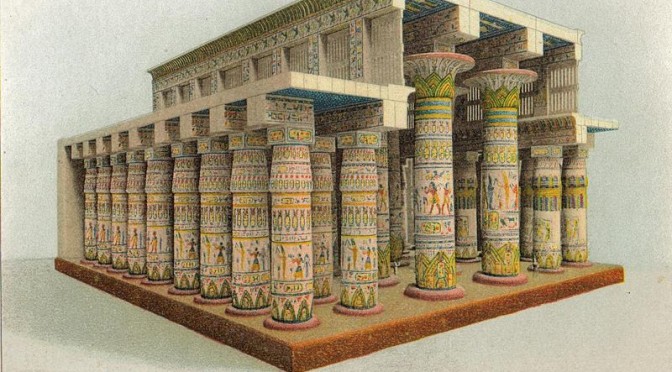

Die erste Station auf dem Weg der Kultbarke ist meist der Säulensaal des Tempels selbst, der ja den Namen „Saal des Erscheinens“ trägt. Besonders das erhöhte oder durch einen weiteren Säulenabstand besonders betonte Mittelschiff dieses Saales kann als Säulenkiosk und somit als Barkenstation gelten.

Nach ähnlichem Prinzip ist die zweite Station im Tempelhof gestaltet, wo ja auch gelegentlich ein Säulenkiosk oder Baldachin steht. Im Gegensatz zur Barkenstation im Erscheinungssaal sind hier, in einer nach kemetischer Vorstellung bereits potentiell feindlicheren Umgebung, die Interkolumnien zwischen den Säulen durch Schrankenwände verschlossen, die einen direkten Einblick verhindern sollen. Bei hölzernen Baldachinen werden zwischen den Haltepfosten des Daches aus dem selben Grund Tücher gespannt die erstens Schatten spenden und zweitens die ruhende Gottheit vor den Blicken Unbefugter beschützen.

Als dritte Station ist der Säulenkiosk zu verstehen, der bei einigen Tempeln direkt vor dem Hauptportal errichtet wird und seine Rückwand an die Tempelfassade lehnt. Diese Kioske heißen auf ägyptisch Hajit, also „Hütte“ oder „Häuschen“.

Es sind entweder echte Säulenkioske, deren Außensäulen durch halbhohe Schrankenwände miteinander verbunden sind und nur einen Durchgang auf der Hauptachse haben oder sie bestehen aus parallelen Säulenreihen (meist vier), die an der Front und den Seiten komplett offenbleiben und die nur bei Prozessionen durch zwischen die Säulen gespannte Tücher geschützt werden.

In größerer Entfernung zum Heiligtum stehen meist weitere solche Stationskioske. Häufig nehmen die außerhalb des eigentlichen Tempelbezirkes gelegenen Barkenstationen die Form eines kleinen Tempels an in dem die Gottheit bei längeren Prozessionen auch über Nacht verweilen kann.

Als letzter Bestandteil eines kemetischen Tempelkomplexes müssen noch die Mammisi genannten Geburtshäuser (ägyptisch: Per-meset) genannt werden.

Diese sind zwar im Allgemeinen genau wie der eigentliche Haupttempel der gesamten Göttertriade geweiht, speziell richten sie sich aber an den weiblichen Partner der Götterfamilie und deren Kind.

Sie stehen innerhalb der Tempelumwallung, meist an der zum Haupttempel führenden Prozessionsstraße, rechtwinklig zu dessen Achse ausgerichtet.

Sie bestehen gewöhnlich aus einem dreiräumigen Sanktuar, das allseitig von einem mit Schrankenwänden verschlossenen Säulenumgang umgeben ist, der das Dach stützt.

Diese Bauform orientiert sich an den „Wochenlauben“ Kemets in denen die Frauen in alter Zeit ihre Kinder zur Welt brachten. Geburtshäuser sind gewissermaßen Prozessionsstationen, in die an bestimmten Festtagen die Götterprozession einzieht, um hier die Geburt des jungen Gottes zu feiern.

Diesem groben Muster des Bauplanes folgen alle Tempelbauten Kemets, die Großen wie die Kleinen.

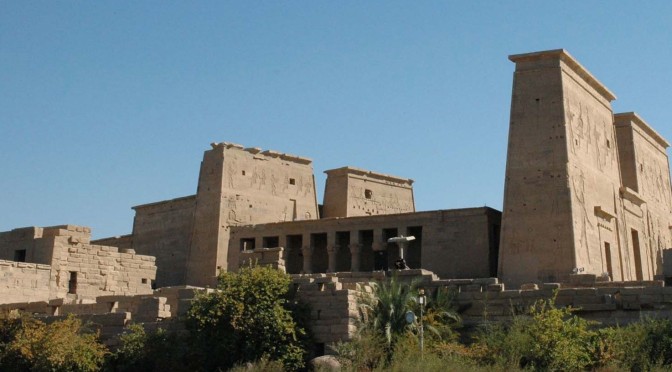

Von Ort zu Ort wird dieser Masterplan den lokalen und kultischen Gegebenheiten angepasst, aber grob gesehen bestehen alle Tempel aus einer relativ hohen äußeren Umfassungsmauer, Prozessionsstraße, zweiter Mauer mit Tempeltor, Hof, Säulensaal, Opfertischraum und Sanktuar, umgeben von einigen Kult- und Lagerräumen.

Das Tempelhaus ist eingebettet in Gärten mit Blumenbeeten, einem Teich und dem Geburtshaus und im äußeren Bereich liegen noch einige Gebäude für Verwaltung, Werkstätten und Lager.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht folgen die kemetischen Tempel der heutigen Zeit doch ebenfalls diesem festgelegten Bauplan, allerdings weit weniger Monumental als die antiken Vorläufer und aufs Wesentliche zusammengeschrumpft. Der Schwerpunkt der Ausgestaltung hat sich mehr auf das Innere der Tempel verschoben, so dass die Außenansichten relativ unscheinbar gehalten werden. Dennoch sind auch in den modernen kemetischen Tempeln alle wichtige Kulträume und Nebengebäude vorhanden, genauso wie Gärten und ein Teich umgeben von einer abschottenden Mauer.

Auch der Kultbetrieb in den Tempeln der Neuzeit hat sich mehr auf das Innere verlagert und Prozessionen sowie Erscheinungsfeste finden ausschließlich im Inneren der Umfassungsmauer statt, so dass die Tempelbauten von außen nicht als solche in Erscheinung treten.

Der kemetische Tempel ist nicht nur, wie man gerne glauben möchte, eine Bühne für den Kultbetrieb. Nein, für den Kemeten ist er weitaus mehr als das.

Wir sehen unsere Heiligtümer auf einer anderen, mythischen Ebene.

Wie bereits erwähnt ist der Tempel als Wohnstätte der Götter ein ins Diesseits herübergeholter Teil jener anderen Welt, in der die Götter wohnen und in dem andere Gesetze gelten.

Diese göttliche Sonderwelt im Hier ist nun interessanterweise als ein verkleinerter und abstrahierter oder kondensierter Kosmos gestaltet, der dem Vorbild des kemetischen Weltbildes folgt.

Diese kosmographische Eigenschaft eines Tempels, die „Welt“ darzustellen, führt jedoch nicht zu einem modellhaften Nachbau des kemetischen Weltgebäudes.

Assoziationen werden durch subtile Hinweise oder durch entsprechende architektonische Zitate und durch die Thematik des Dekorationsprogrammes heraufgerufen.

Der kemetische Tempel ist eine heilige Stätte des „Ersten Males“, also ein Urhügel auf dessen Grund der Urgott verborgen war, um dann am Weltanfang aus dem Urozean aufzutauchen um zum ersten Mal den Prozess der Schöpfung in Gang zu setzen.

Dieses Bild entspricht auch der natürlichen Situation eines Tempels der auf einer Anhöhe, und mag sie noch so klein sein, errichtet ist.

In Fällen wo die natürlichen Gegebenheiten keine Anhöhe bieten, wird extra für den Tempelbau vorher ein Hügel künstlich aufgeschüttet und in eine abstrakte Form eines Urhügels gebracht. Erhalten bleibt der Urhügelaspekt in übertragener Form auch in der erhöhten Lage der hinteren Tempelteile, besonders des Sanktuars, das jeweils auf einer auch noch so flachen Terrasse über alle vorderen Tempelräume erhöht steht.

Die letzte Ausformung des Bildes eines Urhügels finden wir im Naos.

Da in seinem Inneren das Kultbild der Gottheit geborgen wird, nimmt er die abstrakte Form eines solchen Urhügels an.

Er besteht aus hartem Gestein und ist von einem pyramidenförmigen Dach bekrönt, das ebenfalls als eine Darstellung des Urhügels aufzufassen ist. Darunter, quasi im Inneren des Urhügels, befindet sich dann die Aushöhlung, in der die Gottheit in ihrem Kultbild wohnt.

Auch in der Dekoration der Tempel Kemets tritt der Aspekt der aus dem Ursumpf hervorragenden Erde in der dunklen Farbe der Bodenbeläge hervor, in der schwarzen Bemalung des Sockelfeldes der Wanddekoration oder in der Darstellung eines Papyrussumpfes im untersten Teil der Wände. Im untersten Bildregister der Wanddekorationen treten dann auch meist Nil- und Fruchtbarkeitsgötter in Erscheinung, die quasi aus dem fruchtbaren schwarzen Untergrund ihre Gaben hervorbringen.

Das Motiv der aus dem Grund emporwachsenden Pflanzen kehrt schließlich in der Form der Säulen wieder, die einen Säulensaal in einen imaginären Pflanzenwald verwandeln oder einen heiligen Ort mit einem schützenden Papyrusdickicht umgeben.

So wie der Boden des Tempels den Untergrund der fruchtbaren Erde darstellt, werden die Decken zu einer Wiedergabe des Himmels.

Ihre Grundfarbe ist daher blau und sie sind mit einer Unzahl von gelben oder weißen fünfzackigen Sternen bedeckt. Auch sind über den Hauptdurchgängen Bilder von fliegenden Geiern und Falken angebracht, gelegentlich breitet sogar die Himmelsgöttin Nut ihren Körper über die Decke einiger Räume aus.

Auch in der Ausrichtung der Tempel und der Anlage des an die Wände angebrachten Bildprogrammes wird die natürliche Orientierung des Gebäudes bedacht, so schmücken die nördliche Hälfte des Baues Darstellungen mit den unterägyptischen Kennzeichen und die Südliche die oberägyptischen Pendants.

Grundsätzlich werden handelnde Personen auf den betreffenden Wandflächen in ober- und unterägyptischem Ornat dargestellt und auch die Wappenpflanzen der beiden Landesteile tauchen auf den zu ihnen gehörenden Wänden auf. Ebenso sind die bildlichen Darstellungen im Inneren der Tempel immer auf den Kultvollzug und die Aufrechterhaltung der Maat ausgerichtet.

Die Darstellungen auf den Außenwänden hingegen haben meist die Unterwerfung der Isfet, also den Kampf gegen das Chaos zum Thema. Dies verdeutlicht dass der Tempel der chaotischen Außenwelt den Zugang versperrt und in seinem inneren der perfekte Zustand der Maat herrscht.

Allerdings haben heutige kemetische Tempel an ihren Außenfassaden keine bildlichen Darstellungen mehr und die Außenanlagen sind auf ein Minimum reduziert, auch sind die Gebäude an sich weitaus weniger monumental und demzufolge viel kleiner als ihre antiken Vorgänger.

Die Fassaden sind in einem unscheinbaren weiß getüncht und nur an den „Schwachstellen“, also an den Türdurchgängen und den Oberkanten der Umfassungsmauern und denen der Wände mit kaum sichtbaren Schutzsymbolen versehen. Somit fallen die heutigen kemetischen Heiligtümer dem unwissenden Betrachter kaum ins Auge.

Weiter gehe ich an dieser Stelle auf das komplizierte Dekorationsprogramm jetzt mal nicht ein, da es den Rahmen dieser „kurzen“ Übersicht sicherlich sprengen würde.

Durch diese Ordnungssysteme (und viele weitere Regeln) wird der Tempel maatgerecht in die Weltordnung eingepasst und somit zu einer symbolischen Wiedergabe der göttlichen Schöpfung.

Seine Nordhälfte ist Unterägypten und seine Südhälfte Oberägypten, seine Ostseite der Bereich des Morgens, der aufgehenden Sonne zugewandt, und der Westen ist der Bereich des Sonnenuntergangs.

Allerdings können diese ganzen Regelungen, die Architektur und die Dekoration betreffend, bis zu einem gewissen Grad den realen Gegebenheiten untergeordnet und angepasst werden, wenn es notwendig ist. So stimmt die imaginäre Ost-West-Ausrichtung der Tempelachse nicht immer akkurat mit der geographischen Ausrichtung überein. Jedoch wird innerhalb des Tempels durch die Darstellung der Himmelsrichtungen dieser „Fehler“ korrigiert und seine tatsächliche Achse wird zur Wahrheit, wohingegen die reale Ausrichtung ihre Bedeutung verliert.

Das Bild wird somit zur Realität und der Tempel schafft sich durch die ihm innewohnende göttliche Kraft seine eigene Wahrheit.

Ende Teil III